Stefano Benni – El bar submarino

EL CUENTO DEL PRIMER HOMBRE CON SOMBRERO

EL AÑO DEL TIEMPO LOCO

Mas a la tierra

con la que has compartido el frío

nunca jamás

podrás dejar de amarla.(Vladimir Majakovskij)

La historia que os contaré es una historia de mi pueblo, que se llama Sompazzo, y que es famoso por dos productos: las remolachas y los mentirosos.

El anciano del pueblo, el abuelo Celso, profetizó que aquel año el tiempo estaría desquiciado. Dijo que se dejaba ver en tres señales:

las rachas de viento que todos los años pasaban sobre la región pasaron pero en tren. El jefe de estación había visto dos vagones llenos;

las cerezas se habían retrasado: aquellas que estaban sobre los árboles eran del año anterior;

a los viejos no les dolían los huesos. Por el contrario, todos los niños tenían gota y las niñas reumatismo.

El abuelo Celso dijo que no teníamos nada bueno a la vista.

Pues bien, en febrero ya era primavera. Todas las margaritas brotaron en una sola mañana. Se sintió un ruido como si se abriese un gigantesco paraguas, y ¡allí estaban todas en su puesto!

De los árboles comenzó a caer el polen a montones. Todo el pueblo estornudaba, y vino una epidemia de alergia extrañísima: a algunos se les hinchaba la nariz, y a otros se les convertía en un tirador. La fruta maduraba de golpe: te dormías bajo un árbol de manzanas verdes y despertabas cubierto de mermelada.

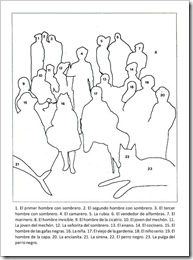

Más tarde le tocó volverse loca a la lluvia. Llovía sólo una hora al día, pero siempre en el mismo punto: sobre la casa del alcalde. Luego el nubarrón se ponía a pasear de aquí para allá sobre el pueblo y en cuanto veía a alguien con sombrero, ¡zas!, se lo incendiaba con un pequeño rayo. Luego venía un viento perfumado y afrodisíaco. Cuando soplaba, la gente descontrolaba y corría a los matorrales de dos en dos, de tres en tres, en grupos. El cura estaba desesperado. Un día, mientras perseguía a una pareja que sorprendió refocilándose en la sacristía, se topó con un grupo en sus propias barbas, y lo encontraron en un pajar con una fiel que no lo era tanto.

En abril vino de pronto el verano. Cuarenta y siete grados. El grano maduró y en dos días estaba cocido. Recogimos doscientos quintales de barras de pan. Hacía tanto calor que los huevos se cocían no sólo en el techo de los coches, sino incluso en el culo de las gallinas; las pobrecitas aleteaban y a la mañana siguiente encontrábamos las tortillas sobre la paja del gallinero. El pequeño lago se secó en un soplo. Los peces encontraron refugio en las bañeras, y no había forma de echarlos, así que no quedaba otra que ducharse junto a las truchas. Los peces gato daban caza a los ratones. Todos llevábamos sombreros de paja, pero incluso a esos el sol los incendiaba, y entonces usamos sombreros de zinc y hojalata, y vino el ejército a investigar porque un avión de reconocimiento había dicho que en Sompazzo estaba produciéndose una invasión de marcianos.

Inmediatamente después comenzó a granizar. Todas las veces se iniciaba con tres truenos, luego se sentía en el cielo un vozarrón que decía: “vamos”, y se venían abajo granizos como panettones. A Biolo le cayó uno grande con forma de queso parmesano, con un cuervo bien conservado en su interior.

Volvió un calor africano. La gente, ayudándose de un alargador, dormía en la calle dentro del frigorífico. El heladero trabajaba veinticuatro de las veinticuatro horas, y después de aquel verano se compró un rascacielos en Montecarlo.

En otoño finalmente cayeron las hojas. Cayeron dos, una en el jardín de la escuela y otra en Rovasio. Las otras parecían pegadas con cola y no había modo de echarlas abajo ni siquiera con las tijeras. La uva estaba madura pero estaba salada, lo juro, salada como un arenque, y el vino de aquel año fue bueno sólo para condimentar los asados. La temperatura se volvió templada, y en noviembre llegaron, con retraso, las golondrinas. Un enjambre de nueve millones. Nadie salía de casa, porque había un estrépito de diez mil decibelios. Las golondrinas se fueron y llegaron las cigüeñas. Lanzaron sesenta bebés chinos y se fueron.

Después llegó la niebla. No se veía más allá de la propia nariz. El único que caminaba tranquilo era Enea, que tenía una nariz de veintiocho centímetros. Transitábamos todos con un faro antiniebla en la cabeza y por la noche, a menudo, nos equivocábamos de casa, y al final no estuvo mal, porque siempre había sorpresas en la cama.

La cosa más peligrosa eran los camiones que pasaban por medio del pueblo a ciento veinte, porque para los camioneros la niebla no es un problema. Fue necesario hacer puentes entre tejado y tejado para cruzar, y pasos subterráneos. Al final decidimos construir un bonito muro en mitad de la carretera, y a los camioneros no se les vio más, salvo en algunos tramos.

Y he aquí que llega el invierno y de repente nieva veinte días seguidos. Bien pronto el pueblo estuvo sumergido en la blanca visita. Sólo asomaban las chimeneas. Pero no perdimos el ánimo. Íbamos a espalar la nieve por cuadrillas: los de Sompazzo de abajo la espalábamos hacia Sompazzo de arriba y viceversa, y así la nieve siempre estaba igual de alta, pero nos calentábamos.

Ettore el panadero continuaba trabajando en calzoncillos, porque los panaderos son atérmicos, y cada mañana pasaba y arrojaba el pan por las chimeneas. Para intercambiar información nos hacíamos señales de humo, y por la tarde nos contábamos chistes de humo. El mejor contándolos era el fogonero.

Nosotros los humanos no lo pasábamos mal. Teníamos el pan y el queso de Sompazzo, a tres mil calorías la porción. Pero para los animales fue duro. Las vacas no tenían hierba para comer y rechazaban los filetes. Las alimentamos durante días con cebollas y resollaban como para matar al niño Jesús en el pesebre. Los pajarillos adelgazaban, y también los zorros; las comadrejas pasaban por las cerraduras y los lobos descendían al valle y luego al pueblo, y nos los encontrábamos en el comedor, con las zapatillas en la boca, los muy rufianes. Mientras tanto, la blanca tocahuevos continuaba cayendo, y muchos pueblos estaban aislados: se decía que arriba en Monte Macco veinte familias no tenían apenas víveres, y que comían sólo los frijoles. Y aquí surgió una duda terrible, porque en Monte Macco había en efecto una familia que se llamaba Frijoles, así que subimos a ver, pero los pobres comían verdaderos frijoles con la efe minúscula, y cincuenta de ellos permanecían todos en la misma casa para ahorrar leña; y con la dieta de fabada se tiraban unos pedos que parecían estar en guerra, y el abuelo Frijoles cogía los más grandes con una red de pescadores y los devolvía a la olla para que no se desperdiciase nada.

A fin de año la nieve tenía siete metros de altura y al panadero se le había acabado la harina, así que pedimos ayuda a la ciudad y nos mandaron tres helicópteros, pero para comer no eran gran cosa, excepto quizás los asientos. Estábamos en las últimas cuando el abuelo Celso sentenció que el único que podía salvarnos era Ufizéina.

Ufizéina era un mecánico que sabía repararlo todo, desde una grúa hidráulica hasta un biberón; no había en el recuerdo de los sompazzeses ninguna avería que se le hubiese resistido. Le explicamos el problema: a saber, que había que reparar nada menos que el tiempo. Ufizéina lo pensó un poco y luego dijo: “si está roto se arregla”.

Estudió la situación, cogió un gato, dos parches para ruedas, pegamento y una bomba, y desapareció en el horizonte.

Por la noche estaba ya de vuelta. Explicó que el problema era simple: el sol, viniendo al alba desde el Monte Macco, se había enganchado en un árbol astillado por un rayo, y se había pinchado. De hecho estaba allá, sobre la otra vertiente, tan desinflado que daba pena. Ufizéina lo había vulcanizado y luego le había enchufado la bomba. En poco tiempo estaría inflado y habría reanudado su salida. De hecho, ahí empieza a volver el sol, primero tenue, luego siempre más rotundo y brillante, a salir sobre el Monte Macco y a calentarlo todo.

La nieve se derritió y todas las cosas volvieron a la normalidad, menos nosotros.